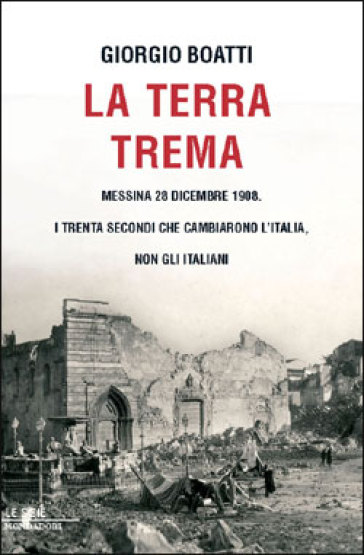

Il Terremoto di Messina del 1908. "La Terra Trema" il libro di Giorgio Boatti.

13-02-2019 18:26 - Il PUNTO DI....Domenico Bonvegna.

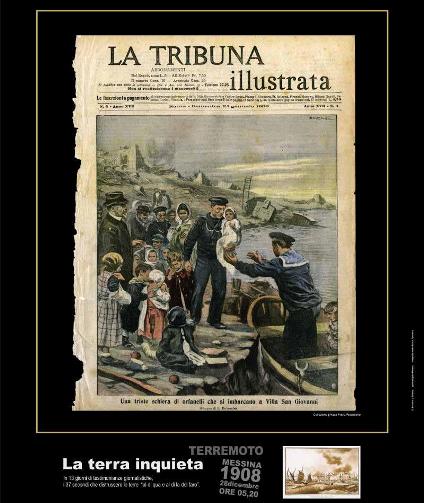

«Ora venite? Ora che il terremoto è finito? Una donna ferita tende i pugni contro la prima pattuglia sbarcata dalle navi italiane. Dopo i marinai russi della squadra del Baltico, dopo gli equipaggi della flotta inglese, martedì 29 dicembre arrivano, finalmente. I nostri». Con questa invettiva nel retrocopertina, viene presentato il libro di Giorgio Boatti, «La terra trema. Messina 28 dicembre 10908. I trenta secondi che cambiarono l'Italia, non gli italiani», pubblicato da Arnoldo Mondadori editore nel 2004.

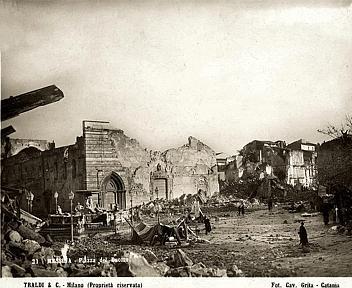

Il terremoto che ha colpito Messina, mi ha sempre incuriosito e per certi versi, affascinato. Ho letto con una particolare attenzione la puntuale cronaca di quello che è successo prima, nei trenta secondi e soprattutto dopo il tragico terremoto. Siamo all'alba del 28 dicembre alle ore 5,45, quando la maggior parte della gente sta dormendo, in pochi secondi si abbatte sulla città il più disastroso terremoto mai avvenuto in Europa, radendo al suolo Messina e Reggio Calabria, con il suo tragico bilancio di morti (quasi centocinquantamila). Subito dopo, «in un surreale silenzio, un rombo sordo che sembra venire dal fondo del mare. In rapida successione le gigantesche ondate del maremoto investono la città devastata dal sisma». Sparisce il porto, le barche sono scagliate contro le macerie dei palazzi, in particolare della «Palazzata».

Il libro di Boatti racconta la catastrofe di Messina in un ampia e serrata ricostruzione basata, oltre che sulle cronache e i racconti dei sopravvissuti, su documenti inediti che rendono particolarmente completo lo studio. Boatti sottolinea i ritardi nella ricerca dei sepolti vivi, l'incapacità delle istituzioni di decidere come sistemare i sopravvissuti e quindi il territorio, soprattutto di operare con umanità.

Il libro di Boatti racconta la catastrofe di Messina in un ampia e serrata ricostruzione basata, oltre che sulle cronache e i racconti dei sopravvissuti, su documenti inediti che rendono particolarmente completo lo studio. Boatti sottolinea i ritardi nella ricerca dei sepolti vivi, l'incapacità delle istituzioni di decidere come sistemare i sopravvissuti e quindi il territorio, soprattutto di operare con umanità. Messina, in quelle ore, in quei giorni era priva di tutto. I primi soccorritori, sono stati i marinai russi che si trovavano in quel momento nel porto, sulle corazzate Cesarevic e Slava furono i primi ad accorrere. «Con i bianche vessilli, la croce blu della marina zarista issata in poppa», alle 7 del mattino questi giovani disciplinatissimi, graziosi e pieni di attenzione verso la popolazione colpita dal disastro, scendono dalle navi con le scialuppe e raggiungono la città. Sono ammirati anche dagli altri equipaggi giunti nel porto, in particolare, gli inglesi. Sommando le diverse unità, sono quasi tremila marinai che accorrono in soccorso di Messina distrutta. I giovani marinai oltre a cercare i sopravvissuti, han dovuto intervenire contro chi stava compiendo il gesto più oltraggioso: rubare e saccheggiare tra le macerie delle case. Naturalmente ai militari non rimaneva che sparare a vista.

Scarfoglio, cronista de Il Mattino, racconta, «Almeno la metà dei detenuti di Messina è vagante per le vie: tutti i detenuti di Messina sono liberi: tutti i malviventi arrestati nei villaggi sono fuggiti la notte del terremoto: vi sono poi moltissimi malfattori liberi accorsi dai paesi vicini, i quali nella sciagura immane vedono un comodo mezzo per compiere le loro gesta».

La questione dei cosiddetti «sciacalli», mi ha molto impressionato. Per la verità il libro non è stato tanto chiaro sulla faccenda. In Boatti trapela una certa distinzione, c'era chi rubava per fame e chi invece lo faceva per avidità. Tuttavia il testo evidenzia lo sconvolgimento sociale e sovversivo che opera l'evento terremoto. Tutto è mutato rapidamente: la mentalità, i rapporti umani. Dai primi racconti è evidente che c'è un «repentino ritorno a uno stato di natura, brutale e semplice».

«Sono molti gli episodi, riportati dai cronisti, che parlano dello scatenarsi dei saccheggi, dell'accendersi della violenza, delle reazioni da parte degli sparuti presidi di uomini in divisa, dei conflitti a fuoco che avvengono in quelle prime ore, in quei primi giorni, nella città devastata». A.C. Fratta sul Corriere d'Italia, cita episodi atroci: cadaveri con le dita tagliate, lobi degli orecchi tagliati, strappati, per rubare orecchini. Addirittura sembra che i ladri sono in azione anche durante la visita del re d'Italia e della regina.

«Sono molti gli episodi, riportati dai cronisti, che parlano dello scatenarsi dei saccheggi, dell'accendersi della violenza, delle reazioni da parte degli sparuti presidi di uomini in divisa, dei conflitti a fuoco che avvengono in quelle prime ore, in quei primi giorni, nella città devastata». A.C. Fratta sul Corriere d'Italia, cita episodi atroci: cadaveri con le dita tagliate, lobi degli orecchi tagliati, strappati, per rubare orecchini. Addirittura sembra che i ladri sono in azione anche durante la visita del re d'Italia e della regina.Seguiamo il resoconto di un giornalista: «Si vedono...lugubri abitatori, le bieche figure dei ladri che frugano i resti della morte. Tratto tratto qualcuno ne viene arrestato dai soldati che fanno la ronda: il delitto è flagrante, l'ordine è perentorio, i miserabili sono fucilati. La pioggia, la sete, la fame, il buio della notte senza più alcun mezzo di illuminazione, accrescono lo sgomento di chi resta. Anche ai superstiti sembra che lo squallore dell'oggi sia peggio della morte di ieri».

Bellonci, giornalista de Il Giornale d'Italia, racconta che l'ammiraglio Viale, voleva impedire ai suoi marinai di scendere a terra, perché c'erano orde di predoni che infestano Messina. C'è stato un marinaio che ha dovuto lottare contro un gruppo di malviventi. Anche i marinai russi hanno dovuto lottare contro bande di criminali, evasi dalla carceri.

Dunque dopo i russi e gli inglesi arrivano gli italiani. Boatti racconta minuziosamente i primi momenti del dopo terremoto. Naturalmente erano saltati tutti i collegamenti. La torpediniera Serpente, ha dovuto faticare per trovare una postazione attiva telegrafica per inviare a Catania il telegramma del maggiore Graziani, alla fine soltanto a Milazzo è riuscita ad inviarlo, ma erano le 18. Mentre l'altra, la torpediniera Scorpione, raggiunse l'ufficio telegrafico di Nicotera alle 13 per trasmettere i telegrammi diretti al Governo. Mentre nel pomeriggio, il maggiore è riuscito ad utilizzare la postazione telegrafica di Scaletta Zanclea.

Tuttavia calato il buio di quel lunedì, 28 dicembre, giungono a Palermo, a Catania e a Roma, i messaggi che danno un quadro vicino alla realtà. «Richieste senza risposte immediate. Molte le voci e i messaggi che invocano aiuto, ma la macchina dei soccorsi – sia nelle città vicine che nella capitale – anche quando comincia a udire gli appelli è lenta e impacciata nel muovere i primi passi».

A questo proposito alla fine del libro Boatti pubblica una appendice documentaria. Si tratta di tre rapporti. Tre osservatori, il primo, il console americanoBayard Cutting jr, il colonnello francese Elie Jullian e il colonnello inglese,Charles Delmè-Radcliffe che sono presenti sulla scena già nei primi giorni di gennaio del 1909 e svolgono incarichi ufficiali per conto delle loro nazioni.

Negli scritti di questi tre osservatori, «colpiscono i comuni, severi giudizi con cui valutano l'opera di soccorso e l'intervento dello stato italiano nelle zone terremotate. Talvolta, nel caso dei due addetti militari, le notazioni critiche coinvolgono, e pesantemente, la stessa popolazione e sottolineano alcune caratteristiche generali del carattere italiano che sarebbero all'origine delle gravissime disfunzioni».

Negli scritti di questi tre osservatori, «colpiscono i comuni, severi giudizi con cui valutano l'opera di soccorso e l'intervento dello stato italiano nelle zone terremotate. Talvolta, nel caso dei due addetti militari, le notazioni critiche coinvolgono, e pesantemente, la stessa popolazione e sottolineano alcune caratteristiche generali del carattere italiano che sarebbero all'origine delle gravissime disfunzioni».Il Boatti sottolinea quanto erano ancora diffusi certi stereotipi, talvolta razzisti, nei confronti dell'Italia e del suo Meridione.

«A Messina tutti hanno dato ordini, nessuno li ha eseguiti», sostiene il colonnello francese. Sembra che i primi nostri battaglioni sono arrivati a Messina senza viveri, senza ambulanze, ecco perché molti feriti sono morti. Il colonnello descrive l'inadeguatezza dei nostri vertici che non sono riusciti a tenere l'ordine pubblico. Uno sciame di delinquenti si sono impossessati di territori della città. Viene fortemente criticato l'operato del generale Francesco Mazza, a cui il presidente del Consiglio Giolitti aveva dato pieni poteri per lo stato d'assedio, preoccupato soltanto di impedire che arrivassero a Messina, elementi indesiderabili. Il testo di Boatti descrive nei minimi particolari, la contraddittoria figura di questo generale, che viveva con una certa agiatezza sulla nave e da qui dava i comandi.

Infine l'ultima accesa critica, forse quella più grave viene dal colonnello inglese che asserisce che con un soccorso tempestivo da parte delle forze armate italiane e soprattutto se avessero accettato l'aiuto delle navi straniere, si sarebbero potute salvare più di diecimila persone. Delmè- Radcliffe mettendo piede a Messina, ha notato una generale apatia, indifferenza. Gli stessi sopravvissuti, «il 90 per cento di solito si rifiutava categoricamente di muovere un solo dito per aiutare se stessi, e tanto meno qualcun altro. Consideravano come un dovere del resto del mondo dare loro cibo, vestiario, case e rifornirli di comodità [...]Naturalmente, non tutti possono essere raggruppati in questa ampia generalizzazione[...]».

Secondo il colonnello inglese si perdettero troppi giorni, inoltre, il diplomatico percepisce l'inaffidabilità della maggior parte delle autorità locali, dai sindaci ai prefetti.

Con lo stato d'assedio, si cominciò a ragionare sul futuro della città di Messina, le ipotesi erano tante, sgomberarla e ricostruirla da un'altra parte, bombardarla e raderla al suolo. Altra soluzione era quella di disinfettarla con calce viva, visto che ora dopo tanti giorni i morti vanno in decomposizione e c'è il rischio di gravi epidemie. In una corrispondenza del 1 gennaio di L. Lucatelli, si sostiene che Messina è civilmente morta, tutto è andato perduto, l'archivio municipale, quello giudiziario, morti quasi tutti i pubblici funzionari.

Con lo stato d'assedio, si cominciò a ragionare sul futuro della città di Messina, le ipotesi erano tante, sgomberarla e ricostruirla da un'altra parte, bombardarla e raderla al suolo. Altra soluzione era quella di disinfettarla con calce viva, visto che ora dopo tanti giorni i morti vanno in decomposizione e c'è il rischio di gravi epidemie. In una corrispondenza del 1 gennaio di L. Lucatelli, si sostiene che Messina è civilmente morta, tutto è andato perduto, l'archivio municipale, quello giudiziario, morti quasi tutti i pubblici funzionari.Ma il terremoto non ha colpito solo Messina, è stata distrutta anche Reggio e molti altri centri della Calabria. I sindaci dei piccoli centri calabresi si premurano con insistenza ad allertare con telegrammi il Governo a Roma. Peraltro qui si lamenta altre gravi inadempienze, forti ritardi negli aiuti. Addirittura si parla di totale abbandono dei calabresi. Tra l'altro gli stessi territori avevano subito nei mesi precedenti altre scosse di terremoto con forti danni.

Il libro di Boatti racconta molte cose in riguardo a Reggio. Colpisce l'analisi competente sulle condizioni dei palazzi reggini, che hanno ceduto internamente, schiacciando la gente sotto i vari soffitti. Boatti si affida alle competenti analisi dell'architetto Baratta. Così sono morti quelle giovani sfortunate reclute della caserma Mezzocapo di Reggio, arrivati la sera prima dal Nord Italia, dal Veneto. Sono passati dal sonno alla morte. Invece destino inverso hanno avuto un gruppo di seminaristi della camerata San Carlo Borromeo, che dovevano andare in gita, senza aspettare il suono della sveglia delle 6, si sono alzati prima alle 4,20 e così il terremoto li raggiunse sul treno.

Anche qui sulla Calabria affiorano analisi impietose sul comportamento di una parte dei sopravvissuti al terremoto. Vecchi stereotipi vengono a galla. Il vecchio topos sulla Calabria resiste, in particolare, il fatalismo.

I giornalisti notano una certa fannullaggine da parte dei giovani calabresi, che non sarebbero pronti ad aiutare i soccorritori. Il testo di Boatti riporta episodi ben precisi. Addirittura De Rossi, si domanda su Il Corriere d'Italia «se vale la pena affannarsi tanto per un popolo di egoisti, di fiacchi e di ingrati?».

Il libro di Boatti si sofferma anche sui numerosi aiuti che le regioni meridionali ricevono da tutta la penisola, ma soprattutto da tutto il mondo. Anche qui si discute poi come far arrivare questi aiuti ai vari territori del Sud, necessita istituire un Comitato centrale di soccorso, di cui entrano a far parte tutti i notabili di allora. C'è un oceano di memorie e di testimonianze da raccogliere, circa 512 buste dell'Archivio del Comitato. Altrettante documentazioni si trovano negli Archivi della Chiesa cattolica. Il Boatti fa riferimento anche alla Massoneria, al grande Oriente che si mobilitò per aiutare i terremotati. Partirono treni speciali da Milano, con descrizione dettagliata di queste partenze. Le raccolte sono state organizzate anche dai giornali, come quella del Corriere della Sera.

Il libro di Boatti si sofferma anche sui numerosi aiuti che le regioni meridionali ricevono da tutta la penisola, ma soprattutto da tutto il mondo. Anche qui si discute poi come far arrivare questi aiuti ai vari territori del Sud, necessita istituire un Comitato centrale di soccorso, di cui entrano a far parte tutti i notabili di allora. C'è un oceano di memorie e di testimonianze da raccogliere, circa 512 buste dell'Archivio del Comitato. Altrettante documentazioni si trovano negli Archivi della Chiesa cattolica. Il Boatti fa riferimento anche alla Massoneria, al grande Oriente che si mobilitò per aiutare i terremotati. Partirono treni speciali da Milano, con descrizione dettagliata di queste partenze. Le raccolte sono state organizzate anche dai giornali, come quella del Corriere della Sera.Nelle città si organizzano le «passeggiate», sfilate di carri che transitano lungo le vie principali, per raccogliere abiti, viveri, generi di soccorso per gli abitanti. E' una grande novità che colpisce tutti gli abitanti del nostro Paese, in molti rimarrà per sempre nella memoria questa spettacolarizzazione delle offerte, delle donazioni.

Boatti precisa che su un totale di 21 milioni raccolti, poco meno di due terzi proviene dall'estero, dove primeggia l'Inghilterra.

Dopo ogni terremoto, affiorano diverse questioni, il libro cerca di affrontarle tutte; ci sono difficoltà nella corretta distribuzione dei viveri. Dopo settimane si è scoperto che le razioni giornaliere distribuite erano di più dei profughi presenti nella città. Poi c'era la distribuzione delle baracche, anche qui si è notato un certo losco traffico. Infine c'èra la questione dei profughi; quanti sono e dove sono andati.

Tra questi c'è una questione molto delicata quella che riguarda gli orfani. Chi si deve occupare, è un tema delicatissimo, che può generare speculazioni. Intanto quanti sono gli orfani lasciati dal terremoto di Messina e Reggio? Il generale Pollio suggerisce di affidare un orfano a ogni reggimento del Regio esercito. E le femmine? A questo punto subentra la Chiesa, in particolare don Luigi Orione. Questo prete venuto dal Nord, originario del pavese, quindi conterraneo del generale Mazza e del suo assistente Lanzavecchia. Ben presto arrivano ad accordarsi, nonostante le tante difficoltà. Don Orione fonda la colonia della Divina Provvidenza e il Collegio S. Luigi. Ha dalla sua parte il Papa, S. Pio X, ma viene osteggiato a livello locale.

Tra questi c'è una questione molto delicata quella che riguarda gli orfani. Chi si deve occupare, è un tema delicatissimo, che può generare speculazioni. Intanto quanti sono gli orfani lasciati dal terremoto di Messina e Reggio? Il generale Pollio suggerisce di affidare un orfano a ogni reggimento del Regio esercito. E le femmine? A questo punto subentra la Chiesa, in particolare don Luigi Orione. Questo prete venuto dal Nord, originario del pavese, quindi conterraneo del generale Mazza e del suo assistente Lanzavecchia. Ben presto arrivano ad accordarsi, nonostante le tante difficoltà. Don Orione fonda la colonia della Divina Provvidenza e il Collegio S. Luigi. Ha dalla sua parte il Papa, S. Pio X, ma viene osteggiato a livello locale.Sulla questione degli orfani si apre un contenzioso tra le istituzioni dello Stato e la Chiesa. Si arriva a un contrasto ideologico tra i due attivismi, quello cattolico e quello laico. Si giunse ad ipotizzare da parte laicista un ipotetico possesso delle «anime degli orfani», da parte della Chiesa. In più subentra il caso del transatlantico spagnolo «Cataluna», che imbarca ragazzi orfani ad ogni approdo, e che sfugge ad ogni controllo burocratico.

Su questo argomento Boatti, inserisce il caso del professore Salvemini, docente all'università di Messina, colpito personalmente dal terremoto, che gli ha portato via i suoi quattro figli. Il Salvemini è rimasto per tutta la vita con la speranza di ritrovare almeno uno dei suoi figli.

Affrontando il tema della ricostruzione, il libro si occupa della polemica sull'università di Messina. Molti docenti era morti con le loro famiglie, gli edifici e i siti universitari distrutti. Boatti interviene facendo parlare il professore Salvemini che sferra attacchi nei confronti dei colleghi napoletani, ma anche contro l'istituzione messinese, auspicando la chiusura.

Negli ultimi capitoli del testo si fa accenno al terremoto come castigo di Dio. «Sono molti, soprattutto tra i più semplici, a pensare all'intervento diretto dal Cielo sulle vicende umane». Non è la prima volta, intorno alle grandi calamità, c'è tutto un proliferare di racconti, di premonizioni, di segnali, magari non colti subito, o intuizioni funeree.

Si scatenano feroci polemiche fra gli opposti schieramenti, in particolare si fa riferimento ad un sonetto, pubblicato su un giornaletto umoristico. Sembra che hanno diffuso la polemica, prima il direttore de La Scintilla e poi lo stesso don Orione. Così si può pensare che «il terremoto che ha colpito la città è stato attirato dal blasfemo sonetto risonato nella Messina 'in mano agli anticlericali'». Naturalmente la stampa italiana, in particolare il Corriere della Sera, ridicolizza, queste forzature clericali.